Trilogi Kedaulatan dalam Otokrasi, Demokrasi dan Islam

Upaya memahami fenomena “demokrat islamis”

Makalah Seminar di Fakultas Ushuluddin & Filsafat- UIN Syarif Hidayatullah, 28 Mei 2005.

Dr. Fahmi Amhar

alumnus Vienna University of Technology, Austria

Abstrak

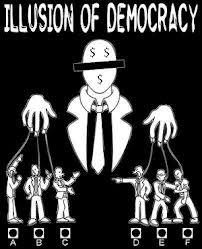

Kelompok “demokrat islamis” adalah kelompok muslim yang menerima sistem demokrasi sebatas prosedural pemilu, namun di satu sisi tetap memperjuangkan agenda syari’at Islam, bukan agenda sekuler. Sebagian pihak khawatir bahwa kelompok di atas hanya akan memanfaatkan demokrasi untuk mewujudkan sistem otoriter atas nama agama. Kekhawatiran ini tidak beralasan bilamana kita memahami trilogi kedaulatan. Dalam demokrasi, trilogi itu ada dalam slogan “dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat”. Meski tampak indah, slogan ini dari awal sudah cacat, dan dalam realita oleh para kapitalis serakah telah diperalat, untuk memperbudak seluruh jagad. Pada sistem khilafah, trilogi itu adalah “dari Allah – oleh rakyat – untuk rahmat seluruh alam”. Maka tidak ada yang perlu khawatir atas fenomena “demokrat islamis”, kecuali musuh-musuh kemanusiaan. Bila non muslim saja tak perlu khawatir akan termarjinalisasi, apalagi bila seseorang masih mengaku dirinya muslim.

Fenomena “demokrat islamis” menurut survei PPIM UIN 2004 memiliki karakteristik sebagai berikut:

– Diperkirakan ada sekitar 1 juta muslim yang terlibat dalam aktivitas islamisme.

– Meski berpartisipasi dalam proses demokrasi (pemilu) kelompok ini hanya “memanfaatkan” demokrasi sebagai ruang persaingan bebas bagi “kudeta Islamnya” – demokrasi hanya dimaknai sebatas pemilu (electoral democracy) sementara nilai-nilai sekulernya ditolak habis-habisan; demokrasi sebagai nilai hanya ada di lapisan elite muslim yang telah terbaratkan.

Sebagai indikator penolakan itu adalah:

– Boikot produk dan jasa AS yang dianggap bertentangan dengan ahlak/syari’at Islam atau solidaritas Islam (Palestina, Iraq, Afghanistan!).

– Intoleransi terhadap Kristen (dan kristenisasi).

– Dukungan terhadap isu-isu syari’at seperti perempuan tidak boleh menjadi presiden, rajam bagi pezina, potong tangan bagi pencuri, pembagian waris yang tidak equal, pelarangan bunga bank, pembolehan poligami, marjinalisasi kaum perempuan karena fiqh yang bias jender, dan sebagainya.

Indikator-indikator ini menjadikan sebagian orang khawatir, karena:

– Islamisme akan membenarkan tesis Huntington atas adanya clash of civilization antara Barat dan Islam, dan ini akan mengganggu hubungan antar bangsa, sekaligus legitimasi aksi unitarian George W. Bush di Iraq dan Afghanistan.

– Negeri-negeri Islam dewasa ini memberi prosentase yang sangat besar dalam daftar negara yang tidak bebas dalam hal kebebasan sipil dan kesetaraan akses politik.

– Penyebab utama langkanya demokrasi di dunia Islam adalah kultur politik muslim, seperti anggapan adanya kesucian sakral pada para pemimpin Islam untuk menegakkan sistem islam di muka bumi dan oleh sebab itu otoritas tertinggi tetap diberikan kepada ulama sebagai penerjemah hukum Tuhan.

– Fatwa para ulama itu “disalahgunakan” untuk pembenaran aksi kekerasan, seperti sweeping tempat maksiat atau teror bom atas nama jihad.

Setelah era otoriter yang cukup lama selama rezim Orde Lama dan Orde Baru, kemudian muncul rezim yang lebih demokratis, di kalangan umat Islam muncul dua fenomena:

– Kelompok yang terang-terangan menolak demokrasi bahkan hendak meruntuhkan demokrasi dan menggantinya dengan sistem khilafah (misal HTI). Kelompok ini dituding akan menyerukan revolusi seperti Marx atau Lenin. Mereka menduga, di atas puing-puing demokrasi itu akan dibangun rezim Islam otoriter yang bercorak stalinistis.

– Kelompok yang mengikuti proses demokrasi sebagai penyiasatan – seperti ditunjukkan oleh kelompok-kelompok atau partai-partai Islam yang mendorong partisipasi dalam Pemilu. Kelompok ini dituding akan memanfaatkan demokrasi seperti Hitler sebelum menjadi diktator Jerman.

Inti dari penilaian ini adalah suatu persepsi yang bipolar, bahwa selain demokrasi yang ada hanyalah otoritarianisme. Karena itu bila ada kalangan (termasuk kelompok Islamis) menolak / mensiasati demokrasi, maka berarti mereka mendukung otoritarianisme. Dan karena otoritarianisme adalah suatu malapetaka, maka Islamisme adalah juga sebuah malapetaka. Inilah logika utama reaksi atas fenomena demokrat islamis.

Trilogi Kedaulatan

Untuk memahami secara jernih fenomena ini, maka perlu dibahas paradigma yang ada dalam demokrasi.

Demokrasi menurut Abraham Lincoln (salah satu founding fathers Amerika Serikat) atau Sir Winston Churchil (Perdana Menteri Inggris) adalah suatu sistem kedaulatan di mana hukum berasal dari kehendak rakyat, diterapkan oleh pemimpin yang diinginkan / dipilih oleh rakyat dan hukum itu ditujukan untuk maslahat seluruh rakyat (dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat).

Dengan memahami prinsip demokrasi seperti ini, kita bisa memahami bagaimana suatu negara otoriter.

Dalam negara otoriter, baik itu otoriter monarkhi absolut (aristokrasi), otoriter agamawan (teokrasi) atau otoriter diktator militer (fasis), trilogi kedaulatan terdiri dari: hukum berasal dari kehendak penguasa, diterapkan oleh orang-orang yang diinginkan / ditunjuk penguasa, dan hukum itu ditujukan untuk maslahat orang-orang yang mendukung penguasa (dari penguasa – oleh penguasa – untuk penguasa).

Maka wajar bahwa dalam sistem otokrasi, tidak seluruh rakyat akan merasakan manfaat sistem itu, karena mereka juga tidak punya ruang partisipasi politik untuk menentukan sistem yang berlaku.

Ketika orang terjebak pada polarisasi antara demokrasi dan otokrasi, dan dia melihat bahwa Islam memang tidak sepenuhnya demokrasi, maka dia akan cenderung memvonis, kalau bukan demokrasi, berarti Islam itu otokrasi.

Terlebih dengan membuat analogi sistem Islam dengan sistem negara teokrasi di Barat pada abad pertengahan. Atau menganggap bahwa penguasa-penguasa di negeri-negeri muslim saat ini menjadi diktator memang karena sifat kemuslimannya tersebut. Atau juga melihat beberapa fragmen gelap dalam sejarah politik Islam yang sebenarnya sangat panjang.

Padahal, yang seharusnya, trilogi kedaulatan menurut Islam memang bukan demokrasi dan bukan otokrasi, melainkan sistem khilafah, yakni:

(1) hukum, nilai dan norma-norma bersumber dari Kitab Allah, Sunnah Rasulnya, dan sumber-sumber lain serta metode yang ditunjuknya;

(2) hukum itu diterapkan oleh pemimpin yang diinginkan / dipilih oleh rakyat;

(3) hukum itu ditujukan untuk maslahat seluruh jagad (rahmatan lil ‘alamin).

Jadi dalam Islam, memang bukanlah “dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat”, ataupun “dari penguasa – oleh penguasa – untuk penguasa”, namun “dari Allah – oleh rakyat – untuk rahmat seluruh alam”.

Melihat trilogi kedaulatan itu sekilas, sebenarnya langsung dapat dilihat bahwa sistem khilafah adalah jauh lebih advance daripada sistem demokrasi. Bahkan bisa disebut bahwa era khilafah akan menjadi post-democratic-era.

Bagaimana penjelasannya dan jawaban atas berbagai keberatan adalah sebagai berikut.

Perbandingan

Slogan “dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat” dalam sistem demokrasi, meski tampak indah, sebenarnya dari awal sudah cacat, dan dalam realita oleh para kapitalis serakah telah diperalat, untuk memperbudak seluruh jagad.

Pertama, mungkinkah seluruh rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum, sehingga hukum benar-benar berasal dari kehendak rakyat? Andaipun benar semua orang terlibat, maka tidak ada jaminan bahwa kualitas hukum yang dibuat itu akan benar-benar bermutu dan baik untuk kelangsungan negara dan masyarakat dalam jangka panjang. Kualitas undang-undang itu hanya akan sebaik tingkat kecerdasan kolektif dari masyarakat itu. Kalau masyarakat itu merasa bahwa menanam opium atau ganja adalah sesuatu yang normal dan bahkan berpotensi untuk mendatangkan devisa, maka mereka akan legitim untuk membuat UU yang menghalalkan zat setan itu.

Yang lazim terjadi adalah bahwa rakyat hanya memilih partai, atau sebagian kecil rakyat mengusulkan suatu inisiatif. Bahkan di antara anggota parlemenpun tidak mungkin semuanya terlibat dalam pembahasan suatu RUU. Mereka akan membentuk komisi atau pansus. Pada akhirnya, yang akan merumuskan RUU adalah para ahli hukum, yang tentu saja telah dilobby oleh berbagai kelompok kepentingan. Paling jauh, RUU yang telah jadi akan dilempar ke suatu referendum, dan rakyat hanya ditanya: setuju atau tidak dengan RUU itu. Bukan mengusulkan kalimat baru sepotongpun.

Dan siapa yang mampu membiayai pembentukan opini di tengah masyarakat melalui media massa, mengorbitkan tokoh intelektual agar selalu dikutip pendapatnya, mendirikan berbagai LSM hingga partai politik, dan melakukan lobby yang intensif hingga bila perlu memfasilitasi (menyuap) semua pihak? Jawabannya jelas: mereka yang punya modal. Dan yang pasti punya modal adalah para kapitalis. Walhasil, akan lebih banyak Undang-undang yang diarahkan demi kepentingan para pemilik kapital.

Hal yang sama juga terjadi pada fase kedua, yakni ketika dicari pemimpin yang diinginkan rakyat lewat pemilu. Hanya tokoh yang dekat dengan pihak-pihak yang mampu memodali kampanye yang akan meraih peluang lebih besar. Dan itu berarti hutang budi tokoh itu kepada para kapitalis. Dua kenyataan inilah yang membuat partisipasi rakyat yang punya hak pilih dalam beberapa pemilu terakhir di Amerika Serikat tergolong sangat rendah.

Dan yang ketiga, tentang maslahat untuk seluruh rakyat; orang memang suka bertanya: rakyat yang mana? Andaipun benar seluruh rakyat akan merasakan kehidupan yang adil dan makmur, tetap saja prinsip ini sangat egoistik. Dilihat dari prinsip ini, maka invasi AS di Iraq adalah sangat demokratis, karena bermanfaat untuk rakyat AS (mendapatkan ladang minyak baru, menghidupkan industri militer, membuka lapangan kerja …). Sekalipun kita tahu itu bencana bagi rakyat Iraq.

Maka kita melihat bahwa trilogi dalam sistem khilafah memang jauh lebih advanced daripada sistem demokrasi.

Hukum dalam sistem khilafah berasal dari Allah dan Rasulnya, serta sumber-sumber lain serta metode yang ditunjuknya. Ada aturan-aturan yang memang dari sono-nya tidak bisa diubah. Inilah perkara-perkara syar’i. Tugas dari para ulama fiqh hanyalah mengkaji bagaimana implementasi aturan itu. Dan sesungguhnya para ulama itu tidak memiliki kesucian yang sakral. Mereka bisa saja saling berbeda pendapat karena berbeda memandang realitas sebuah fakta, atau berbeda dalam metode pengambilan hukum. Di situlah perlunya seorang pemutus – yaitu seorang Khalifah.

Namun seorang Khalifah juga bukan seperti Paus yang dianggap suci. Meski keputusan khalifah adalah keputusan syari’at – dan tidak bisa dibatalkan secara demokratis, namun keputusan itu bisa dikritik dan dibatalkan oleh argumentasi syari’i yang lebih kuat. Perbandingannya mungkin sama dengan hakim konstitusi dalam sistem demokrasi, di mana memang yang akan dimenangkan adalah kekuatan logika (hukum), bukan logika kekuatan (voting). Kalau voting yang dominan, maka tidak akan ada UU yang telah diputus ratusan anggota parlemen bisa dibatalkan oleh segelintir ahli hukum konstitusi.

Selain masalah syar’i adapula masalah mubah yang bisa dijadikan mengikat karena maslahat ummat. Inilah yang disebut qanun ijra’i, dan ini bisa divoting dalam suatu masyura. Kalau pada syura’, pendapat syura’ tidak mengikat Khalifah, maka pada masyura’ pendapat suara terbanyak itu mengikat. Syura’ dan masyura’ dilakukan oleh majelis ummat yang dipilih langsung oleh rakyat. Kaum wanita dan non muslim ikut terwakili dalam majelis itu. Eksistensi multi partai diijinkan – selama mereka semua sepakat untuk menjadikan aturan Islam sebagai rujukan.

Apakah mungkin seorang non muslim menjadikan Islam sebagai rujukan? Mengapa tidak? Dia bisa saja tetap menjadi Yahudi, Nasrani atau musyrik dalam persoalan ibadah, makanan, pakaian atau keluarga; namun dalam persoalan politik, ekonomi dan sosial lainnya, dia merujuk kepada Islam.

Inilah juga model masyarakat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita harus ingat bahwa masyarakat di masa Rasulullah adalah masyarakat yang plural. Di dalamnya ada beragam pemeluk agama. Namun mereka sepakat mendukung satu sistem masyarakat.

Adapun penentuan pemimpin sesuai pilihan rakyat, memang ada kemiripan antara sistem demokrasi dan sistem khilafah. Bedanya hanya pada syarat-syarat orang yang boleh dipilih.

Dalam sistem demokrasi, hampir tidak ada batasan apapun, karena batasan itu pun bisa diubah kapan saja. Teoretis bisa saja seorang balita atau seorang psikopath menjadi calon, selama tidak ada larangan untuk itu. Namun dalam sistem khilafah, ada ketentuan yang jelas tentang calon Khalifah.

Memang kemudian ada keberatan bahwa wanita atau non muslim tidak berhak mencalonkan diri. Persoalannya

memang perbedaan cara memandang. Islam melihat, memimpin rakyat adalah suatu beban atau amanah, bukan kehormatan atau peluang. Islam membebaskan wanita dari beban berat yang mungkin disandang seorang Khalifah – bukan karena wanita tidak mampu, namun karena beban itu telah didesain untuk dipanggul seorang laki-laki. Meski demikian, Islam memberi kesempatan wanita menjadi pemimpin dalam pos-pos yang lain, misalnya pos pemimpin partai, atau pos birokrasi – bahkan di level tertinggi.

Sedangkan bagi non muslim – bila ia keberatan karena tak bisa mencalonkan diri karena berstatus non muslim (yang barangkali tidak terelakkan karena taqdir menjadikannya lahir dari rahim non muslim), solusinya mudah sekali: dia bisa pura-pura menjadi muslim. Ketika seseorang menampakkan diri secara lahiriah sebagai muslim, baginya otomatis melekat seluruh hak dan kewajiban sebagai muslim. Sedang soal niat yang ada di dalam dada, hanya Allah yang Maha Tahu. Ini berbeda dengan syarat status etnis atau asal usul, yang tentu saja mustahil diubah. Namun justru status semacam ini yang sering ada di konstitusi beberapa negara-negara demokratis.

Sedang hukum Islam memang tidak ditujukan hanya untuk rakyat saja, apalagi hanya untuk rakyat yang muslim. Tidak. Islam ditujukan sebagai rahmat seluruh alam. Artinya seluruh dunia harus mendapat keadilan dan kesejahteraan dengan Islam. Seluruh dunia harus dibebaskan dari penghambaan kepada sesama manusia (penjajahan) kepada penghambaan kepada Allah saja. Untuk itulah perlu dakwah. Dan bila dakwah ini dihalang-halangi oleh kekuatan tirani, maka kekuatan ini harus disingkirkan dulu dengan jihad. Maka jihad adalah wajib, dan boleh dilakukan secara ofensif, bila itu untuk menyingkirkan suatu rezim tirani, apalagi tirani yang otoritarian.

Permasalahan Sekarang

Rezim-rezim otoriter di dunia Islam dewasa ini sebenarnya bukanlah muncul dari kultur Islam, karena dari trilogi kedaulatan di atas, sistem khilafah bukanlah sistem otokrasi. Justru fakta menunjukkan bahwa rezim-rezim otoriter itu adalah kaki-tangan negara-negara demokrasi, yang karena tujuannya adalah “untuk rakyat” – yaitu rakyatnya sendiri – kemudian mengabaikan kepentingan rakyat negara lain yang tertindas. Apa yang terjadi di Saudi, Mesir, Uzbekistan, atau dulu di Iran di masa Shah, Filipina di masa Marcos dan Indonesia di masa Soeharto, yang semuanya adalah teman akrab AS, adalah bukti nyata, bahwa sebenarnya demokrasi itu hanya omong kosong belaka.

Penjelasan ini tentu kurang lengkap bila tidak menyingung tesis Huntington. Huntington yang mewakili mazhab “konfrontasionalis” sebenarnya lebih mampu menggambarkan peta ideologi saat ini daripada mazhab “akomodasionis” (Esposito dkk). Namun kedua mazhab ini sama-sama berbahaya. Huntington merekomendasikan agar Islam Politik dihancurkan dari awal dengan segala cara (termasuk dengan isu terorisme), sedang Esposito mengajak agar AS jangan menentang penerapan hukum Islam selama tidak mengancam kepentingan vital AS. Pada ummat Islam, mazhab akomodasionis ini akan membuka pintu untuk membuat Islam lebih “ramah” terhadap agenda-agenda AS.

Pada gilirannya, bila trend ini berjalan, memang AS tidak pelu banyak turun tangan. Umat Islam akan terbagi dalam dua kelompok:

Pertama, kelompok liberal yang berkeinginan menghapus syari’at Islam sama sekali, dan digantikan dengan sekulerisme. Syari’at Islam kalaupun masih ada akan diisolir ke sektor privat, yakni hanya dalam persoalan ibadah, makanan, pakaian, keluarga dan ahlaq.

Kedua, kelompok Islam radikal yang berkeinginan menerapkan syari’at Islam, namun sebagian terseret hanya kepada stereotype – seperti soal hukum hudud, larangan miras, judi dan riba, dan fiqih wanita (termasuk soal poligami).

Keduanya sama-sama belum proporsional.

Ikut arus menjadi liberal dan menghapuskan syari’at tidak akan banyak merubah situasi. Situasi negeri ini kini memang sudah liberal dan tidak menerapkan syari’at. Apanya yang susah? Untuk menjadi liberal kita bisa melakukannya setiap saat.

Berbeda dengan untuk menjadi pejuang syari’at. Kita akan terbentur banyak masalah yang mau tak mau membuat kita harus berpikir keras, bekerja cerdas dan berhati ikhlas.

Persoalannya juga, apakah langkah-langkah yang akan diambil, baik lewat jalur liberal atau radikal, akan menyelesaikan krisis multidimensi yang membelit negeri ini? Apakah dengan cara-cara yang diusulkan, hutang kita akan terlunasi, seratus jutaan orang miskin akan terentaskan, pendidikan dan kesehatan menjadi murah, rakyat mencintai pemimpinnya dan pemimpin juga sangat mencintai rakyatnya karena KKN telah diberantas sampai akar-akarnya, dan kita semua sama-sama diridhai Allah dan masuk surga?

Langkah-langkah liberal, sekalipun “niatnya bagus” tentu tidak akan cukup, bahkan aneh karena bertolak belakang dengan teori maupun praktek manapun.

Sedang langkah-langkah radikal, kalau hanya berkutat di stereotype, apalagi hanya dengan seruan ahlaq dan doa – tanpa dengan mengecilkan makna ahlaq dan doa yang memang perintah syari’at – tampak seperti belum memaksimalkan ikhtiar. Ikhtiar yang benar ya dengan menjadikan syari’at sebagai satu-satunya solusi dari permasalahan apapun yang dihadapi. Dan kita memang harus jadi kerja keras untuk itu.

Kesimpulan

Gerakan demokrat islamis sebenarnya sesuatu yang wajar-wajar saja terjadi di negeri muslim. Dalam trilogi kedaulatan Khilafah Islam, kemiripannya dengan trilogi dalam sistem demokrasi memang hanya pada mekanisme pemilihan pemimpin dari rakyat. Sedang sumber hukum maupun tujuan hukumnya memang berbeda, dan itu tidak berarti set-back ke otokrasi, namun justru suatu kemajuan menuju post-democracy.

Adapun partisipasi dalam pemilu sebenarnya lebih dipandang sebagai salah satu bentuk aktivitas dakwah dan bagian dari proses untuk menyiapkan masyarakat. Dan memang dengan mengikuti pemilu tidak berarti menyetujui seluruh nilai demokrasi. Dan apakah itu suatu siasat sebelum “kudeta Islam”? Tergantung dari mana “kudeta” tersebut itu dilihat.

Dari perspektif bahwa itu adalah suatu jenis perbaikan masyarakat, dan “kudeta” itu tidak dijalankan dengan berdarah, dan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh mayoritas rakyat maupun para pemegang kekuasaan, maka di mana letak kesalahannya? Bila dengan itu KKN bisa diberantas lebih efektif, hutang kita cepat lunas, dan masyarakat lebih adil dan sejahtera, lalu mengapa harus dipandang secara negatif?

Khilafah tidak akan menjadi diktator seperti Hitler, selama standar pemikiran Islam di masyarakat masih cukup tinggi, dan mereka masih saling melakukan kontrol sosial – sehingga para pemimpinnya juga selalu mawas diri. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa khilafah dulu terjadi karena level pemikiran di masyarakat sudah turun, masyarakat tidak lagi peduli pada situasi politik. Walhasil tidak ada yang berani muhasabah ke penguasa, dan bahkan hakim madhalim yang bertugas menegakkan hukum pada para penguasa pun ikut mandul.

Khilafah juga mustahil ditegakkan dengan kekerasan, karena itu bukan metode Rasulullah. Manusia bersikap dan bertindak sesuai akal pemikirannya dan perasaan hatinya. Karena itu, merubah manusia tidak bisa dengan paksaan, karena akal harus disentuh dengan akal (yaitu lewat dialog pemikiran), sedang hati juga hanya bisa disentuh dengan hati, yakni dengan aktivitas nafsiyah yang tepat, seperti keihlasan, keteladanan, kesabaran dan keadilan.

Semoga Allah beri kita kekuatan untuk selalu sabar dalam mendapatkan dan menyampaikan kebenaran.

Tags: democrazy, demokrat, demokrat islamis, domokrasi, ilusi demokrasi, parlemen, partai, partai islami

Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.

Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.

Bekerja di

Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.

Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.

Bekerja di

Leave a Reply