Beyond the Scientific Way

Belajar Seni Peran, bikin Film dan menulis Script

Thursday, January 17th, 2013Saya ada potongan jadi pemain film nggak ya? Kalau bikin film? Kalau menulis skenario? He he …

Tapi sejatinya saya pernah bergabung dalam suatu kelompok teater. Dulu, sewaktu masih SMP. Oleh pelatih, kami diajari berbagai elemen dasar seni peran. Main teater itu jauh lebih sulit daripada main film. Kalau adegan dalam film kan bisa diulang-ulang. Suaranya bisa didubbing. Tetapi kalau teater semuanya life. Jadi harus hafal betul dialognya. Kalau lupa, ya harus improvisasi. Makanya cerita besarnya harus hafal, dan karakter yang diperankan harus menjiwai.

Elemen dasar seni peran itu misalnya, tentang karakter: bagaimana memerankan orang yang lagi sedih, senang, marah, gembira, apatis, buang muka, dsb. Juga tentang bagaimana menjadikan suatu drama mencapai klimax. Juga soal bagaimana mengkombinasikan setting panggung, posisi pemain, rias, kostum, iringan musik, tata lampu, dsb. Ternyata memang tidak mudah. Untuk suatu pertunjukan kecil yang hanya berdurasi 15 menit dalam acara sekolah, persiapannya bisa berbulan-bulan.

Tetapi saya jadi banyak belajar, bahwa manusia bisa disiapkan untuk main sandiwara. Pemain sandiwara kawakan itu bisa menyembunyikan emosi aslinya. Meski dia sebenarnya sedang gundah karena ibunya sakit, demi tuntutan skenario di panggung, dia harus bisa tampil riang gembira. Demikian juga sebaliknya, meski lawan dialognya itu seorang yang sangat ramah dan rupawan, dia harus bisa membuang muka, bahkan kalau perlu sambil meludah, karena skenarionya menyuruhnya begitu.

Kemampuan seperti ini diperlukan ketika kita memiliki aktivitas dengan komunikasi antar manusia yang menonjol. Baik guru, trainer, marketter maupun pengemban dakwah dan politisi, tidak akan rugi belajar seni peran. Bahkan ilmu peran ini ternyata ada perguruan tingginya. Namanya jurusan “dramaturgy”. Mereka yang sangat serius ingin jadi aktor, ya rela kuliah bertahun-tahun di sana. Kadang saya heran. Bukankah ada juga anak yang masih kecil juga sukses main film. Tapi ya beda.

Saya pernah ikut suatu car-sharing (yang lazim di Eropa) untuk perjalanan dari Wina ke Gottingen. Ternyata sopirnya itu seorang aktor Austria. Orangnya ramah. Saya tanya, apa sih peran dia di film-film. Dia bilang, paling sering jadi tokoh antagonis. Misalnya jadi serdadu Nazi … weleh … Terus saya tanya, apa itu ada sekolahnya? Dia bilang, ya, dia sekolah 4 tahun untuk dapat diploma seni peran. Saya makin penasaran, saya tanya, kalau yang tidak sekolah saja bisa jadi aktor terkenal, bagaimana kalau yang sekolah seperti dia. Dia menjawab begini, “Untuk jadi aktor terkenal, Anda harus ketemu produser atau sutradara yang tepat, di tempat yang tepat, di saat yang tepat, agar Anda mendapat peran yang tepat, dalam cerita yang tepat, dan bermain bersama orang-orang yang tepat”. Wow ! (more…)

Sistem Pengendali Banjir

Thursday, January 17th, 2013Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar

Peneliti Badan Informasi Geospasial

Banjir membuat sengsara. Air kotor masuk rumah, membuat sofa, kasur, buku-buku tidak bisa dipakai lagi. Pada saat banjir, listrik mati, PAM mati, telefon mati., jalanan macet. Pasca banjir, sampah di mana-mana. Pabrik dan kantor yang tidak kena banjirpun banyak yang tidak berjalan. Pegawainya tidak bisa menembus banjir. Daerah bebas banjir ikut kena imbasnya. Harga kebutuhan pokok naik. Pasokan BBM terlambat.

Adakah teknologi untuk mengendalikan banjir? ada! Kenapa tidak dipakai? Dipakai! Kenapa tidak berhasil? Perlu sistem! Sistem apa? Ada sistem keras (fisik) dan sistem lunak.

Banjir bukan sekedar fenomena alam. Fenomena alamnya adalah hujan. Tetapi hujan belaka tidak otomatis menyebabkan banjir. Untuk menjadi banjir, debit air yang berasal dari hujan dan limpahan daerah hulu, harus lebih besar dari “kredit air”, yaitu air yang meresap, menguap atau dibuang. Oleh sebab itu, agar tidak banjir, teknologi yang dapat dikembangkan adalah bagaimana mengendalikan peresapan dan pembuangan air.

Pengendalian hujan dan penguapan belum perlu kita bahas, karena perlu energi yang besar atau waktu lama. Agar peresapan optimal, tanah memerlukan permukaan yang poris. Hutan tropis adalah contoh permukaan yang amat poris. Akarnya yang dalam mampu mengantar air hingga lapisan yang terdalam. Sementara dedaunannya dapat melindungi serangan hujan langsung ke tanah. Kalau tidak terlindungi, lapisan humus yang mampu meresap air akan terkuliti, terbawa erosi, meninggalkan tanah gundul yang keras dan tidak dapat meresap air lagi. Karena itu, teknologi peresapan yang terbaik adalah penghutanan sebanyak mungkin lahan-lahan kosong, terutama di daerah hulu. Hingga saat ini belum ada teknologi mekanis, termasuk sumur resapan, yang lebih baik dari keberadaan pohon. Yang banyak diharapkan adalah bioteknologi untuk menghasilkan jenis pohon yang dalam waktu singkat dapat besar, berakar dalam dan efisiensinya tinggi.

Yang kedua adalah pembuangan. Air yang mengalir di permukaan harus dibuang ke laut. Kalau debitnya amat besar, saluran alam (sungai) yang ada bisa kewalahan. Untuk itu, ada beberapa teknologi untuk mengatasinya:

(1) membuat setu (danau penampungan). Ini teknologi yang paling sederhana, namun boros ruang. Di zaman Belanda, ada ratusan setu di Jakarta dan Bogor. Ada setu yang aslinya rawa-rawa, ada pula yang memang dibuat. Sekarang setu-setu itu banyak yang diurug jadi perumahan. Alasannya untuk mengatasi ledakan penduduk, sekaligus mengusir sarang nyamuk malaria atau demam berdarah. Sayang fungsi anti banjirnya tidak diganti. Idealnya, kalau diurug, maka harus ada teknologi penggantinya, misalnya yang berikut ini.

(2) Kanalisasi, termasuk normalisasi sungai dan sodetan. Normalisasi adalah pelurusan aliran sungai, supaya air lebih cepat ke laut, sehingga genangan lebih cepat teratasi dan tidak membentuk banjir. Sodetan adalah menghubungkan dua sungai atau lebih dengan kanal buatan, untuk mendistribusikan debit berlebih di satu sungai ke sungai yang lain.

(3) Pompanisasi, ini termasuk upaya pembuangan modern, perlu energi ekstra. Negeri Belanda saat ini termasuk negara yang unggul dalam hal “mengeringkan laut” dengan pompanisasi dan tanggul. Sebagian besar Amsterdam sekarang ini lebih rendah tujuh meter dari permukaan laut, tetapi berkat sistem pompa yang cukup, sudah 40 tahun lebih tidak ada banjir. Pompa-pompa modern dilengkapi pula dengan sensor hujan atau air pasang, sehingga bekerja otomatis ketika dibutuhkan.

(4) Tanggul, ini untuk membendung agar air sungai tidak meluap ke sekitarnya, yang barangkali elevasinya lebih rendah dari air ketika tinggi. Hal yang sama dilakukan untuk air pasang laut. Karena air tinggi tidak tiap hari, maka setiap tanggul pasti harus ada pintu air.

Lima teknologi ini adalah inti sistem keras (hardware), yakni peningkatan daya resap baik dengan pohon maupun sumur resapan, setu, kanalisasi, pompanisasi maupun tanggul sudah dicoba semua. Sudah ada beberapa villa di Puncak yang dirobohkan lagi, demi tanah resapan. Gubernur DKI sudah lama berencana mau membeli tanah-tanah untuk membuat setu. Banjir Kanal Timur sudah dibangun, meski sebagian pembebasan tanahnya terkendala. Pompanisasi sudah dipakai di banyak komplek perumahan menengah ke atas, agar banjir tidak sampai masuk komplek mereka. Dan tanggul sungai beserta pintu airnya, nyaris tak terhitung, meski yang terkenal pintu air Manggarai.

Pasca banjir, banyak pihak berkomentar yang cenderung menyalahkan salah satu aspek saja, kemudian lalu membuat usulan menurut satu aspek juga.

Bahkan, meski lima teknologi tadi sudah dioptimasi dengan simulator dan dipasang dengan komposisi ideal, tetap saja banjir bisa menjadi bencana, bila sistem lunaknya tumpul. Apa itu sistem lunak? Sebenarnya cukup banyak. Di tulisan ini akan diberikan lima contoh sistem lunak.

(1) Sistem pengelolaan sampah. Banyak sungai dan selokan penuh sampah sehingga banjir. Namun bila ditelusuri, sampah yang dibuang sembarangan itu terjadi karena tempat sampah langka dan kapan diangkutnya tidak diketahui. Jadi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengangkuti sampah dengan disiplin tinggi. Sistem penggajiannya perlu diperbaiki agar mereka dapat dapat bertahan pada “bisnis kotor” itu.

(2) Sistem tata ruang. Perencanaan tata ruang saat ini sering disetir para pemilik modal. Hampir tak ada satupun daerah di Indonesia yang tata ruangnya berbasis bencana. Artinya, mereka mengembangkan kota sudah dengan simulasi akan seperti apa kota itu bila diberi bencana tertentu (banjir, gempa, tsunami, dll). Tata ruang yang berbasis bencana akan menyiapkan diri dengan tempat dan rute evakuasi bila banjir atau kebakaran atau bencana lainnya terjadi. Jadi tidak perlu nantinya ada pengungsi banjir di tepi jalan tol.

(3) Sistem distribusi ekonomi. Ekonomi kapitalisme berbasis riba sangat mendorong urbanisasi, karena ada cukup besar uang yang tidak benar-benar ditanamkan di sektor real. Andaikata sistem syariah yang dipakai, modal akan mengalir ke sektor real, dan ini mau tidak mau akan mengalir ke daerah-daerah, dan urbanisasi bisa ditekan.

(4) Sistem edukasi bencana. Masyarakat kita bukanlah masyarakat yang sadar bencana. Sebagian bahkan menganggap banjir hal biasa kalau tinggal di Jakarta. Di kantor-kantor saja, jarang ditemukan alat pemadam api, padahal kebakaran adalah bencana lokal yang paling sering terjadi. Kalau kita belajar dari Jepang, alat pemadam api kecil (sebesar semprotan Baygon) ada di hampir tiap rumah tangga dan kamar hotel. Rute evakuasi dipasang di tempat-tempat umum. Pendidikan sadar bencana ini harus didukung oleh para elit politis, selebritis, dan media massa. Pemerintah bahkan tampak belum serius membangun museum-museum bencana untuk memberi penghayatan bencana kepada orang-orang yang belum pernah mengalaminya, agar tahu apa yang harus diperbuat, baik untuk mencegahnya maupun mengatasinya ketika bencana terjadi.

(5) Terakhir adalah sistem manajemen pemerintahan yang tanggap bencana. Semua orang yang akan menjadi pejabat publik perlu dibekali dengan manual bila ada bencana beserta trainingnya. Aparat TNI perlu memiliki latihan-latihan khusus mengatasi darurat bencana – tidak sekedar darurat militer atau perang. TNI adalah organisasi yang paling mudah digerakkan, serta punya perlengkapannya untuk mengatasi bencana. Namun bila saat ini tidak pernah disiapkan ke sana, dan para pejabat publik tidak terpikir ke sana, ya semua tidak disiapkan.

Bagi seorang mukmin, kesiapan terhadap bencana tidak cuma atas bencana dunia, namun juga atas “bencana akherat”. Dia menyiapkan amal, menghadapi mati yang bisa datang sekonyong-konyong.

Sistem Administrasi yang Mendahului Zaman

Thursday, January 17th, 2013Dr. Fahmi Amhar

Akhir-akhir ini kasus pungli di KUA marak diberitakan. Di Indonesia ini banyak kasus nikah yang tidak didaftarkan resmi (nikah siri). Sebagian nikah siri ini memiliki alasan rumitnya berpoligami di Indonesia (mesti ada izin istri-1, ada izin atasan bagi PNS, menghadapi pandangan miring masyarakat, dsb.), sedang sebagian lagi beralasan mahalnya biaya (pungli) di KUA. Memang biaya pencatatan nikah resmi cuma Rp. 30.000. Tetapi kalau petugas KUA diminta datang ke rumah, apalagi di luar jam kerja atau di hari libur di musim banyak orang nikah, maka selain perlu biaya transportasi dan lembur, juga terjadi hukum ekonomi: jasa yang banyak dicari, padahal suplainya terbatas, akan menjadi lebih mahal.

Padahal, tanpa surat nikah, maka anak yang akan dilahirkan akan kesulitan akta kelahiran atau di akta kelahiran tidak bisa ditulis nama ayahnya. Tanpa akta kelahiran, nanti anak akan kesulitan masuk sekolah. Tanpa akta kelahiran juga nanti akan sulit mengurus KTP atau paspor. Tanpa paspor, maka orang tidak bisa naik haji, sekalipun dapat warisan milyaran rupiah.

Sistem administrasi negeri ini memang semrawut. Sebenarnya aturannya jelas tetapi masih banyak celah yang multitafsir atau belum dibarengi sistem mekanis yang memaksa untuk mengikuti sistem tetapi sekaligus juga adil. Beberapa waktu yang lalu, seorang anak kelas IV SD dipaksa kembali ke kelas 1 karena rapornya hilang. Padahal mestinya di sekolah ada buku induk yang bisa dipakai untuk membuatkan rapor duplikat.

Ada lagi seorang pembuat paspor dengan nama dua kata (misalnya Muhammad Ali), ketika petugas imigrasi tahu dia bikin paspor untuk pergi umrah, dipaksa menambah namanya jadi 3 kata (misalnya jadi Muhammad Ali Usman). Ternyata belakangan penambahan nama ini jadi problem saat dia check-in di bandara, karena tiketnya dipesan dengan dua nama saja.

Mungkin karena di negeri ini sistem administrasi baru ada setelah era kemerdekaan. Di zaman penjajahan, Belanda sudah memperkenalkan sistem administrasi, tetapi masih sporadis, hanya di kota-kota, dan cenderung diskriminatif. Padahal berabad-abad sebelumnya, Daulah Khilafah sudah melakukannya secara cermat dan efisien.

Umar bin Khattab sudah memerintahkan pencatatan warga negara khilafah secara lengkap, bahkan meliputi data kapan mereka masuk Islam, sudah berapa kali ikut berjihad dan sebagainya. Walhasil, pungutan dan pembagian zakat di masa khilafah sesudahnya sudah berjalan tepat sasaran (efektif).

Masih ingat Mariam Ammash? Dia terdata dalam dokumen kelahiran keluaran otoritas Utsmaniyah tahun 1888, yang kemudian dijadikan dasar otoritas Israel untuk membuatkan kartu identitas bagi Mariam. Nenek yang wafat tahun 2012 ini tercatat sebagai warga bumi tertua.

Yang dipegang Mariam bukanlah paspor Utsmaniyah, tetapi KTP Israel (perhatikan huruf Ibrani dan cap Menorah). Tetapi di situ tertulis tahun kelahiran 1888, zaman wilayah itu dalam kekuasaan Utsmaniyah

Bagi mayoritas orang, dokumen dengan bentuk fisik dan visual memang dianggap lebih otentik dan dapat berbicara lebih banyak dibandingkan dengan klaim atau pengakuan. Itulah mungkin yang sempat menjadikan isu (hoax) “KTP Utsmani” di balik foto Mariam santer beredar di dunia maya. Walaupun demikian dokumen-dokumen resmi Khilafah Utsmaniyah sebenarnya banyak tersimpan dan dipamerkan di museum maupun perpustakaan di Turki, Suriah, Mesir dan sebagainya.

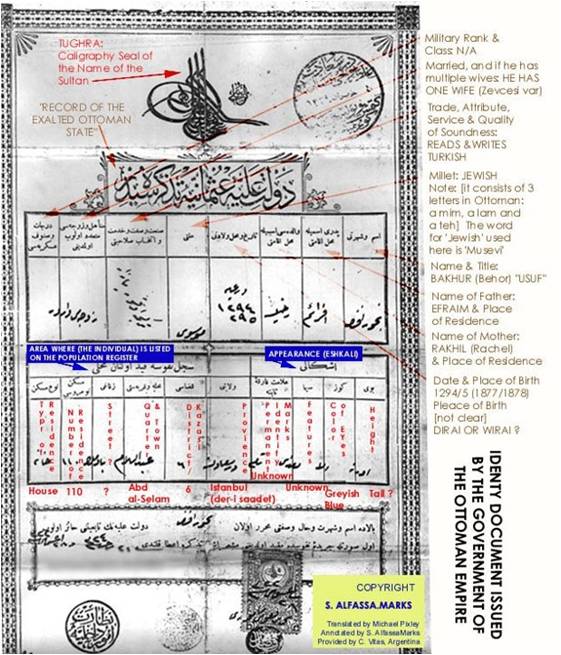

Ini merupakan salah satu dokumen identifikasi penduduk yang diadopsi otoritas Utsmaniyah sejak 1863. Berisi data pemegang, orang tua, alamat, dan deskripsi fisik (www.sephardicstudies.org).

Paspor ini diberikan konsul Utsmaniyah di Singapura pada 1902 dan Batavia pada 1911 untuk Abdul Rahman bin Abdul Majid. Dia pedagang Utsmaniyah yang lahir di Konstantinopel, kemudian pernah menjadi penduduk di Mekah dan Batavia (www.ottomansoutheastasia.org)

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa negara Khilafah waktu itu memang “mendahului zaman”. Bahwa negara itu akhirnya runtuh, itu hanya menunjukkan bahwa administrasi memang hanya sistem pendukung (supporting system) dalam sebuah negara, yang berada di bawah sistem politik, hukum dan ekonomi. Namun dengan sistem administrasi yang baik, maka kebaikan yang ada dalam sebuah sistem politik akan lebih baik lagi, dan merupakan dakwah yang sempurna.

Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.

Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.

Bekerja di

Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.

Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.

Bekerja di