Belajar Berkontribusi dalam Mengatasi Bencana

Ada saat-saat di mana kita bersyukur tidak menjadi seorang pejabat publik. Coba bayangkan bila kita menjadi gubernur DKI atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam situasi darurat banjir seperti saat ini? Kita akan berhari-hari kurang tidur, badan meriang, tidak punya waktu untuk pribadi, dan sudah begitu dicaci-maki orang lagi, dan lagi…

Akhir 2010, secara informal saya ditawari untuk menggantikan posisi seorang pejabat Eselon-2 di BNPB yang akan dipromosikan menjadi Eselon-1. Waktu itu saya menjabat Eselon-3, tetapi karena saya peneliti yang merangkap jabatan di unit riset, saya sudah berpangkat IV/C, sudah terlalu tinggi untuk Eselon-3. Sedangkan konon Eselon-2 yang kosong ya di BNPB itu. Apalagi sebelumnya saya dikenal sering terlibat dalam aktivitas mengatasi bencana.

Saya memang akhirnya memutuskan untuk balik jadi fungsional peneliti saja, untuk memberi kesempatan orang lain merasakan memimpin unit riset. Saya membayangkan, menjadi Eselon-2 di BNPB itu sangat berat. Memang bencana tidak terjadi setiap hari. Tetapi konon, telepon genggam pejabat teras BNPB itu harus selalu ON, meski malam hari dan hari libur ! Kalau pas ada bencana lalu ditelepon koq tidak diangkat, besok handphonenya bisa dipastikan akan dibanting boss besar. Wah saya sepertinya bukan orang yang tepat untuk duduk di sana. Apalagi hari libur saya sudah terisi oleh banyak agenda saya yang lain, yang saya kira juga bernilai untuk rakyat, tetapi belum dijadikan tugas oleh lembaga manapun di negara ini.

Tetapi saya bisa bicara serba sedikit tentang bagaimana kita memberikan kontribusi untuk mengatasi bencana.

Upaya penanggulangan bencana itu dapat dibagi tiga: pencegahan – tanggap darurat – pemulihan. Pada umumnya orang fokus kepada tanggap darurat saja, karena inilah yang paling hangat dan selalu diliput pers. Kadang kejadiannya terasa heroik, karena soal menyelamatkan jiwa, atau menolong para pengungsi yang terlantar beberapa hari dengan kekurangan makanan, selimut atau popok bayi. Pemulihan juga kadang masih menarik perhatian, tetapi sering lebih fokus pada upaya pencegahan korupsi selama upaya rekonstruksi dan rehabilitasi itu. Tetapi pencegahan yang bisa meliputi upaya struktural (pembangunan fisik) dan non struktural (pembangunan budaya siap bencana) nyaris selalu luput dari perhatian sehingga jarang diikuti atau ditanggapi serius dari pihak manapun.

Saya bekerja di lembaga negara yang bertanggungjawab soal pemetaan. Karena itu, setiap upaya penanggulangan bencana, bagi kantor kami selalu dikaitkan dengan apa yang dapat dilakukan dengan peta. Pihak lainpun berharap, pekerjaan mereka bisa dioptimalkan dengan peta atau data geospasial. Yang jelas, setiap ada kejadian bencana yang luar biasa, kantor kami selalu termasuk dalam daftar yang diundang untuk rapat darurat di kementerian yang bertanggungjawab soal kebencanaan. Ini tergantung jenis dan skala bencananya.

Pada waktu banjir besar tahun 2002, saya mewakili kantor untuk rapat di Kementerian PU. Banyak sekali gagasan muncul di rapat itu. Tetapi saya melihat, sebagian gagasan itu hangat-hangat tahi ayam. Sebulan kemudian sepertinya sudah tidak ada lagi instansi yang ingat. Gagasan saya untuk membuat modelling banjir seluruh DAS Ciliwung-Cisadane-pun hanya mendarat sebagai karya ilmiah, tidak pernah diwujudkan. Saya kira saat ini, teknologi yang tersedia jauh lebih canggih. Data spasial 3D resolusi sangat tinggi sekarang sudah dapat diwujudkan dengan teknologi Lidar – yang juga sudah relatif murah, bahkan DKI kini sudah memilikinya, walaupun baru wilayah DKI, belum seluruh DAS. Cloud-computing dengan capasitas setara 1000 prosesur Pentium-IV saya kira sekarang sudah terlampaui dengan server yang dimiliki. Software modelling yang bisa berjalan di atas cloud-computing dengan data extra-large untuk memodelkan aliran air seperti itu mungkin juga sudah dimiliki oleh BMKG yang telah membangun Tsunami Early Warning System. Jadi secara teknologi telah ada semua. Tinggal siapa SDM kompeten yang akan menggarap, atas perintah siapa dan dengan anggaran yang mana …

Kemudian jauh sebelum Tsunami Aceh 2004, saya beberapa kali diundang dalam symposium kebencanaan yang antara lain membahas penanggulangan tsunami. Banyak presentasi yang menarik. Saya menyimpulkan, kita tidak kurang ahli. Tapi setelah itu ya semua adhem ayem saja, toh tsunami baru terjadi nun jauh di Maumere sana, dengan sedikit korban jiwa dan juga hanya sedikit kerugian harta benda. Saya melihat, sejak otonomi daerah, setiap orang praktis bisa jadi kepala daerah. Mayoritas mereka tidak pernah dididik bagaimana mengatasi situasi darurat. Saya menyaksikan ada kepala daerah yang datang ke area banjir dengan pakaian seperti mau datang ke resepsi. Saya juga mengelus dada mendengar ada bupati yang tetap dengan tenangnya nonton pertandingan bola padahal kami semua sibuk mengurus wilayahnya yang kebanjiran.

Tsunami Aceh 2004 memang sedikit banyak merubah cara berpikir. Di mana-mana ahli kebencanaan, terutama ahli tsunami jadi selebriti. Kantor kami juga membentuk Satuan Tugas Geospasial untuk membantu BRR dalam kegiatan pemulihan di Aceh. Pada saat tanggap darurat, tim kami dikirim ke Aceh tanpa kejelasan apa tugasnya. Mereka bahkan berangkat praktis dengan uang “pribadi”, karena saat itu sudah akhir tahun, dan APBN sudah ditutup. Soal administrasi APBN ini memang menyebalkan. Tapi malu kami kalau melihat begitu banyak LSM, ormas dan bahkan orang asing yang berdatangan ke area bencana dengan biaya masing-masing, tanpa mengharap kembali. Dan dimensi bencana tsunami Aceh 2004 itu memang “beyond our imagination” …

Di Posko Utama, yang sibuk adalah yang melakukan aktivitas fisik seperti mengurus jenazah, membagi logistik, atau memulihkan infrastruktur. Tim kami jelas tidak ada artinya untuk urusan seperti itu. Tetapi kemudian kami melihat, bahwa pekerjaan di lapangan itu tampak kurang sistematis. Pengungsi yang paling mudah tertolong adalah yang terletak di pinggir jalan besar. Tidak ada gambaran menyeluruh atas seluruh wilayah bencana. Maka kami lalu berinisiatif membangun sebuah peta tanggap darurat berbasis GIS. Di atas peta itu kita gambarkan lokasi seluruh pengungsi, seluruh bangunan umum dan infrastruktur (jalan/jembatan) yang rusak berdasarkan laporan relawan. Juga siapa saja yang terlibat aksi pertolongan di mana dan melakukan apa. Di dalam GIS, kami masukkan di tiap lokasi pengungsi itu data jumlah orang dan kondisi logistiknya. GIS ini bisa memberi warning kalau logistik yang tersedia sudah menipis, sehingga bantuan diantar tepat waktu. Peta ini ditayangkan setiap malam di rapat Posko Utama, sehingga Menkokesra yang saat itu menjadi Pemimpin Tanggap Darurat bisa mendapat gambaran yang lengkap dan mengalokasikan aksi yang tepat esok harinya.

Gara-gara bencana juga, saya jadi diajak mengikuti sebuah training di Jepang. Sebenarnya ini training teknologi penginderaan jauh yang diikuti beberapa negara. Tetapi karena bencana adalah isu yang paling “sexy”, maka judul trainingnya dimodifikasi menjadi “Remote Sensing Application for Disaster Management”. Realitanya, selama 21 hari di Jepang kami diajak berkunjung ke 14 institusi di berbagai kota, dari Tokyo sampai Pulau Tanegashima, 12 di antaranya terkait erat kebencanaan dan hanya 2 yang melulu teknologi penginderaan jauh dan ruang angkasa. Saya mendapat gambaran bahwa Jepang adalah negara yang paling siap menghadapi bencana. Di lembaga riset, banyak hal terkait bencana diselidiki dalam skala mendekati sebenarnya. Ada sebuah platform sebesar lapangan tenis yang dapat diguncang sedemikian rupa seolah-olah ada gempa berkekuatan 9.5 Skala Richter. Di atas platform itu bisa dibangun apa saja, rumah atau tangki dan dilihat seberapa kuat strukturnya menghadapi goyangan. Ada pula tempat sebesar hanggar Jumbojet yang dapat meniru hujan disertai badai yang dahsyat. Di bawahnya bisa dibuat bukit-bukitan dan ditanami berbagai jenis pohon untuk dilihat kekuatannya menahan hujan badai itu. Hanggar ini ditaruh di atas rel raksasa sehingga dapat digeser ke banyak sekali jenis tanah dan vegetasinya. Hasil riset ini lalu diterapkan di lapangan. Tata ruangnya disiapkan agar bencana apapun berdampak minimal. Mereka bahkan menyiapkan taman-taman dalam jumlah yang cukup, yang sekaligus dapat disulap menjadi tempat evakuasi kalau ada bencana. Di situ bahkan sudah tersedia lapangan yang memadai untuk helicopter mendarat. Di banyak supermarket tersedia disaster kit yang siap pakai. Dan masyarakat dilatih setahun dua kali untuk menghadapi kondisi darurat.

Indonesia juga lalu membuat UU Penanggulangan Bencana dan kemudian membentuk BNPB. Kemendagri yang kebagian tugas membentuk BPBD di tiap daerah rajin melibatkan kami dalam memberikan diklat, workshop dan seminar kebencanaan. Kementerian PU yang membawahi urusan tata ruang juga rajin mengajak kami mensosialisasikan penataan ruang berbasis bencana. Mabes TNI tak ketinggalan juga merespon bencana ini dengan melakukan suatu Workshop. Mereka baru saja punya UU TNI yang mengenal istilah Operasi Militer Selain Perang (OMSP), antara lain untuk Tanggap Darurat Bencana. Bersama BNPB, kami diundang ke Mabes TNI. Mereka bertanya, di lokasi mana saja mereka harus menaruh perahu karet, alat berat atau logistik agar dalam tempo singkat bisa melakukan tanggap darurat bencana. Mereka membutuhkan peta yang sesuai jenis bencana dan frekuensi kejadiannya. Ternyata hingga detik itu, peta seperti itu belum pernah ada. Saya mencoba gerak cepat. Saya minta dari BNPB laporan kejadian bencana yang pernah ada. Di-email sudah dalam file excel. Semua lalu saya masukkan ke software GIS yang selalu ada di laptop saya. Dalam waktu singkat saya bisa menunjukkan distribusi bencana menurut jenis dan frekuensi kejadiannya. Tetapi lalu ada yang lucu. Ada daerah yang melaporkan abrasi laut, padahal ternyata daerah itu tidak memiliki pantai. Dan menariknya, ternyata bencana kekeringan itu lebih sering dilaporkan di Jawa daripada di NTT. Mungkin karena di Jawa banyak sawah dan orang berharap sawah itu selalu dapat air. Sedang di NTT orang memang sudah pasrah dengan kondisi kering yang permanen, sehingga tidak lagi menganggap kekeringan sebagai masalah.

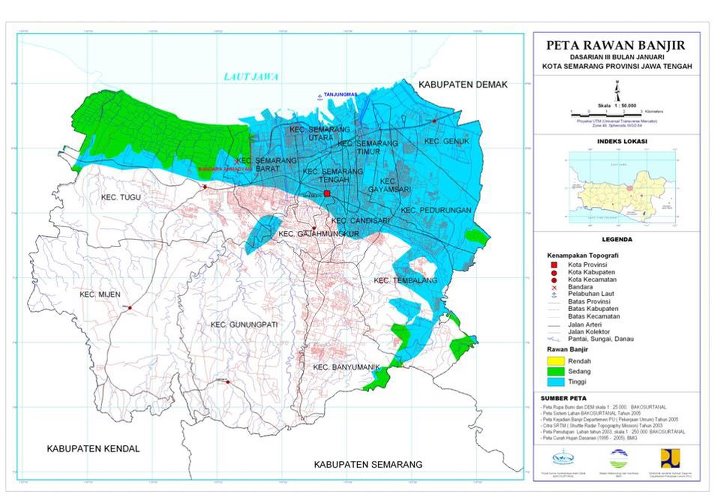

Saat itu di kantor saya belum ada unit kerja yang explisit bertugas memetakan kebencanaan. Ada memang beberapa orang yang melakukan aktivitas terkait kebencanaan, tetapi cakupannya masih sekedar riset dan umumnya hanya pada level Pencegahan, bukan Tanggap Darurat. Ada yang bersama Pusat Vulkanologi Badan Geologi Kementerian ESDM membuat prototipe peta kawasan rawan bencana gunung berapi. Ada yang bersama BMKG dan Kementerian PU mengembangkan peta rawan banjir dan longsor. Ada juga yang membahas aspek risiko bencana (yakni kerawanan dikombinasikan dengan kapsitas fisik dan manusianya). Tetapi semua cakupannya atau skalanya masih terlalu kecil, karena hanya berbekal peta dasar 1:25.000. Pada saat banjir di Ngawi Jawa Timur tahun 2007, seluruh daerah yang kebanjiran ternyata disebut “aman” di peta kami itu … Saya yang kebetulan hadir mewakili rapat di Kementerian Ristek jadi ikut malu. Tentu saja, peta itu bisa salah cukup fatal, karena tidak dilengkapi dengan ketidakpastian hasil analisis akibat toleransi kesalahan yang masih diijinkan pada peta dasarnya. Peta dasar 1:25.000 memiliki toleransi kesalahan ketinggian hingga 1/4 jarak kontur. Karena jarak konturnya adalah 12,5 meter, maka toleransi itu menjadi sekitar 3 meter! Tentu saja bagi analisis banjir, kesalahan 4 meter adalah tidak terbayangkan. Mestinya memang peta skala itu tidak boleh dipakai untuk analisis banjir. Untuk itu harus digunakan peta 1:2500, di mana toleransi kesalahannya hanya 30 cm. Tetapi teknologi survei untuk menghasilkan ketelitian yang jauh lebih tinggi ini jelas berbeda, biayanya juga jelas jauh lebih mahal. Untunglah rapat kemudian fokus pada seputar inovasi dan riset teknologi untuk antisipasi bencana.

Rabu 30 September 2009 ada gempa bumi di Padang. Dalam job-desk saya sebagai pejabat unit-riset, tidak ada satupun kata penanggulangan bencana. Tetapi di lapangan tentu saja orang menunggu kami. Mana ini orang pemetaannya koq belum muncul? Karena pengalaman di Aceh kami cukup terlambat, saya inisiatif untuk mendorong atasan saya (Eselon-2) berbuat sesuatu. Tetapi beliau sedang di luar kota. Karena sms saya tidak direspon, saya naikkan lagi ke atasan beliau (Eselon-1), yang ternyata juga sedang di luar kota dan juga tidak merespon. Terpaksa saya naikkan lagi ke Kepala Lembaga. Esoknya (Kamis) saya dipanggil, ditanya apa saja inisiatif yang akan dilakukan. Bersama “veteran Aceh”, kami mengusulkan agar dilakukan dua hal pokok, pertama membuka akses peta digital agar bisa dipakai oleh semua tim tanggap darurat Padang; kedua mengirim tim ke Padang untuk membantu aktivitas di sana. Hari Jum’atnya, Kepala Lembaga mengumpulkan semua pejabat Eselon-1 dan Eselon-2 yang tidak di luar kota untuk mendukung rencana ini. Ini karena SDM yang akan dikirim dan biayanya berasal dari unit-unit itu. Saya siapkan SK beserta jobdesk tim. Ternyata tim juga tidak bisa langsung berangkat hari itu. Sabtu juga masih konsolidasi dan persiapan. Tim baru sampai di Padang hari Minggu. Lebih dari 4×24 jam setelah kejadian. Alhamdulillah, mereka masih dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk aksi tanggap darurat.

Belakangan BNPB kemudian membentuk Satuan Respon Cepat (SRC) yang beranggotakan orang-orang terpilih dari banyak institusi. Kantor saya menyetor sejumlah nama untuk Tim Rapid Mapping (Pemetaan Cepat). Tim ini bertanggungjawab untuk dapat menyediakan gambaran daerah bencana dalam tempo 1 x 24 jam, sehingga bantuan dapat dikirimkan cepat dan tepat sasaran. Namun untuk melakukan rapid mapping ini tidak ada satu teknologi yang bisa menjawab semua masalah. Citra satelit optis sering terhalang awan yang hampir selalu ada di wilayah Indonesia. Citra satelit radar masih relatif lebih sulit di-interpretasi. Dan karena Indonesia belum punya satelit pengamatan bumi sendiri, maka kita masih harus menunggu satelit asing itu pas lewat daerah bencana, yang jadwalnya tidak bisa semau kita, kadang baru 45 hari setelah bencana baru ada. Kadang untuk bencana skala besar, kita bisa memanfaatkan jejaring internasional dari para pemilik satelit untuk memberikan citra secara cuma-cuma. Tetapi citra satelit tidak cocok untuk memetakan bencana seperti gempa, bila rumah-rumah di sana beratapkan seng, seperti di Serui. Rumah-rumah itu rusak, tetapi atapnya utuh, sehingga dilihat dari citra satelit seperti tidak terjadi apa-apa.

Selain satelit, kita bisa pakai pemotretan udara. Di sini bisa memakai helicopter TNI atau BASARNAS. Namun helicopter ini akan lebih fokus ke penyelematan, bukan pemetaan cepat. Menggunakan pesawat khusus pemetaan sering terkendala terbatasnya landasan. Ada solusi dengan pesawat kecil (UltraLight Aircraft, ULA) atau bahkan pesawat tak berawak (Unmanned Aircraft Vehicle, UAV). Pesawat ULA cocok untuk daerah yang relatif luas, selama masih ada jalan atau lapangan bola untuk takeoff/landing. Yang UAV ini ada yang bentuknya pesawat fixedwing, quadcopter, balon, zeppelin dan kite (layang-layang). Masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya. Teknologinya murah, dan semestinya ini bisa dimiliki setiap daerah, tetapi semua membutuhkan pilot yang terlatih. Lagi-lagi masalah SDM.

Yang termudah adalah mengajari relawan yang mencari korban untuk melakukan tugas tambahan rapid mapping secara terestris (lewat darat). Mereka dibawai alat GPS & camera untuk men-tag spot-spot yang perlu perhatian. Cara ini memang hanya akan menjangkau area yang terbatas, sangat lama dan akurasinya bisa sangat rendah. Tetapi dalam banyak kasus bencana, kadang ini cara satu-satunya yang masih memungkinkan.

Soal SDM saya kira memang paling krusial. Kita bisa dengan cepat membuat perangkat hukum atau mengalokasikan anggaran. Tetapi membentuk SDM yang handal memerlukan waktu. Di banyak kejadian bencana kita lebih sering menghadapi orang lokal yang mengalami “gegar bencana”, sehingga malah terkesan sedang tidak bisa diajak berbuat apa-apa. Padahal merekalah orang yang semestinya paling mengenal daerahnya dan memiliki ikatan emosi yang lebih dekat. Mungkin mereka sedang galau atau schock karena keluarga mereka terkena langsung dampak bencana.

Di situlah peran SDM dari luar daerah bencana. Tetapi mereka harus hadir sepenuh jiwa, bukan sekedar kesempatan berwisata, apalagi daripada “tuna karya”. Masalahnya, para jagoan siaga bencana ini sering bosan dan “putus asa”, kalau bencana juga tidak kunjung tiba berbulan atau bertahun lamanya … 🙂

Tags: bencana, Bencana Alam, bencana Indonesia, tanggap bencana

Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.

Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.

Bekerja di

Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.

Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.

Bekerja di

Leave a Reply